Lesedauer: 6 Minuten

Sind Sie bei sallea die neue Landwirtschaft?

Wir sind aktiv im Bereich der zellulären Landwirtschaft, was sicherlich ein sehr neuer Ansatz für die Landwirtschaft ist. Wir sehen uns aber nicht als die neue Landwirtschaft. Wir wollen gemeinsam mit der konventionellen Landwirtschaft die Ernährung der Zukunft sichern.

Es gibt auch Ähnlichkeiten …

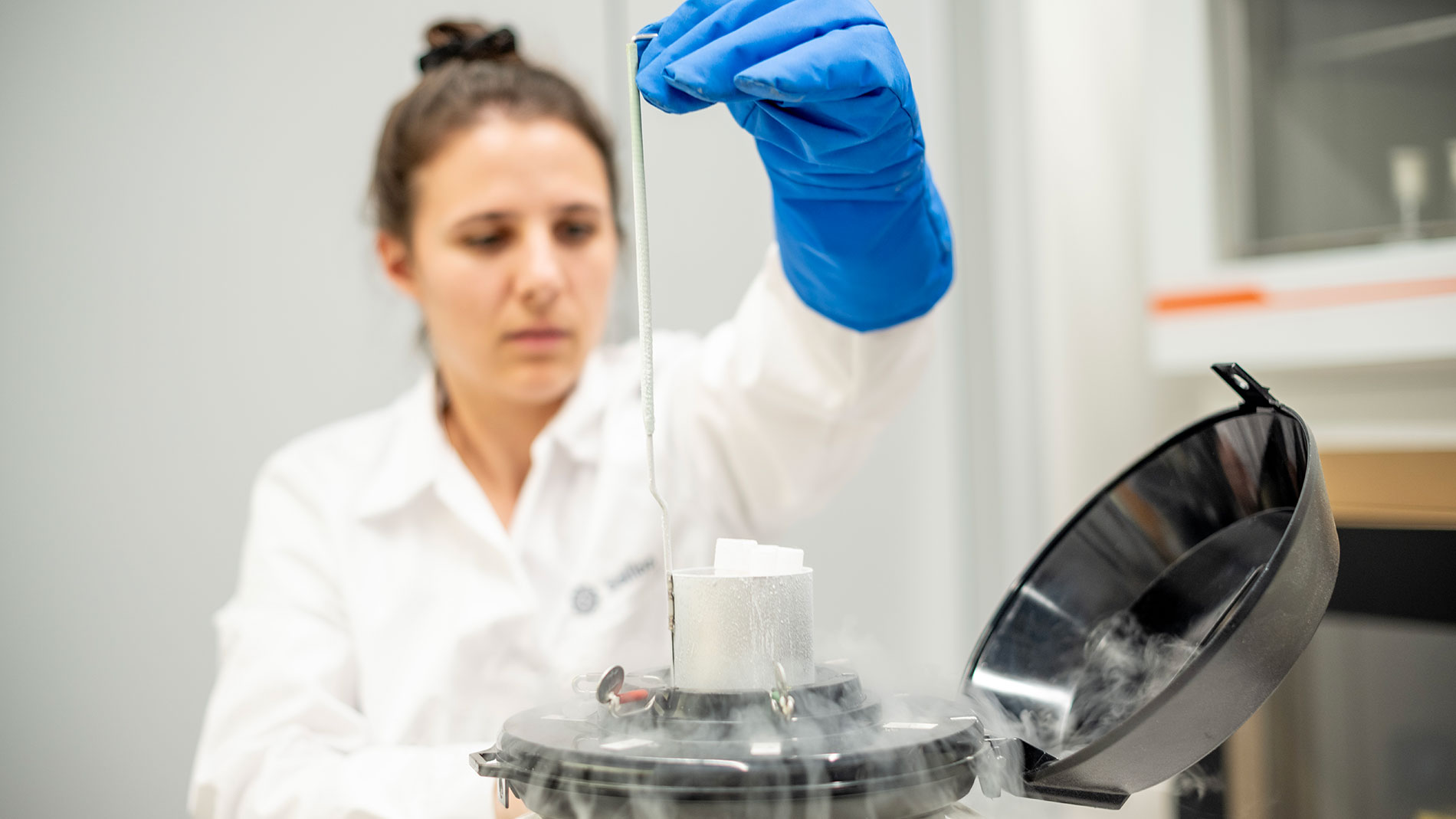

Absolut. In der konventionellen Landwirtschaft werden Tiere gezüchtet, von denen dann das Fleisch "geerntet" wird. In der zellulären Landwirtschaft startet man mit einer kleinen Menge Zellen. Diese Zellen wachsen dann, anstatt in der Kuh selbst, in einem Stahltank. Am Ende wird aber ebenfalls das aus den Zellen gewachsene Fleisch geerntet. In unserem Fall helfen uns unsere indirekt gedruckten Gerüststrukturen, sodass die Zellen zusammenwachsen können.

Was sind die Nachhaltigkeitspotenziale der kultivierten Fleischproduktion, auch gemessen an dem steigenden Bedarf weltweit?

Die United Nations Food and Agriculture Organization (FAO) schätzt den globalen Fleischbedarf bis 2050 auf 465 Millionen Tonnen pro Jahr, verglichen mit 229 Millionen Tonnen derzeit – ein Wachstum, das mit der konventionellen Fleischproduktion kaum zu decken ist.

Was ist Ihre Schlussfolgerung daraus?

Diesem Bedarf mit tierischen Produkten zu genügen, ist wegen des Flächenbedarfs und der CO2-Belastung undenkbar. Schon heute werden weltweit etwa ein Drittel der landwirtschaftlich nutzbaren Flächen für die Viehwirtschaft genutzt – für nur 17 Prozent des Kalorienbedarfs resp. 33 Prozent des Proteinbedarfs1. Kultiviertes Fleisch verursacht bis zu 92 Prozent weniger Treibhausgase, braucht deutlich weniger Fläche und Wasser als Rindfleisch aus konventioneller Nutztierhaltung2.

Es gibt eine hohe Nachfrage nach Rindfleisch, das jedoch die schlechteste Klimabilanz hat.

Einer der einfachsten Wege, die Klimabilanz eines Prozesses zu verbessern, ist die Elektrifizierung von Methoden, die noch auf fossile Brennstoffe angewiesen sind. So können zum Beispiel Fahrzeuge mit Verbrennungsmotoren durch elektrische Fahrzeuge ersetzt werden. Bei der Rinderzucht trägt jedoch das Methan, das die Kuh aus dem Verdauungstrakt abgibt, substantiell zur schlechten CO2-Bilanz bei. Die zelluläre Landwirtschaft hat nun einen Weg gefunden, um die Kuh zu elektrifizieren: Sie wird durch einen Bioreaktor ersetzt.

Ist kultiviertes Fleisch auch gesünder?

Die Kultivierung von Fleischzellen ermöglicht eine Fleischproduktion ohne Antibiotika und kann somit das Risiko für Antibiotika-Resistenzen reduzieren. Nebst den gesundheitlichen und ökologischen Vorteilen stehen auch die ethischen Aspekte: kultiviertes Fleisch steht für eine Fleischproduktion ohne Tierzucht und Schlachtung. Die konventionelle Landwirtschaft ist jetzt schon sehr optimiert und weitere Volumen-Optimierungen können oft nicht im Sinne des Tierwohls stattfinden.

Den Begriff 3D-Druck beziehen Sie in Ihren Forschungen bei sallea auf die Herstellung von „Scaffolds“ in den Zellkulturen. Was haben Sie hier neu erfunden?

Allgemein ist der 3D-Druck ein sehr guter Prozess, um diverse Materialien exakt in dreidimensionale Strukturen zu formen. Aber eine grosse Limitierung des 3D-Drucks ist die begrenzte Materialauswahl. Da bei Anwendungen in der Medizin oder Lebensmitteln besondere Einschränkungen für die Patienten- und Konsumentensicherheit gelten, können Materialien nicht beliebig auf den 3D-Druckprozess angepasst werden. Wir haben also einen Weg gesucht, auch nicht-druckbaren Materialien den Zugang zu komplexen 3D-Strukturen zu ermöglichen.

Hierfür haben wir ein indirektes Verfahren entwickelt: wasserlösliche, 3D-gedruckte Gussformen aus Kochsalz ermöglichen die Herstellung komplexer 3D-Strukturen – selbst aus schwer druckbaren Materialien wie Proteinen oder Polysacchariden.

Das ging nicht von einem Tag auf den anderen …

Wir hatten verschiedene Generationen des Prozesses durchlaufen, aber schlussendlich bauen alle auf dem gleichen Prinzip auf. Wir drucken Kochsalz in negative Gussformen und giessen diese Gussformen dann mit dem gewünschten Material, zum Beispiel mit Pflanzenproteinen und Polysacchariden. In einem zweiten Schritt härten wir das gegossene Material aus, zum Beispiel durch Gelierung. Zum Schluss waschen wir das Kochsalz weg und erhalten so die 3D-Struktur des Lebensmittels in der Auflösung, die wir wollen, ohne dass wir das Material direkt 3D-drucken mussten.

Ihre Produkte sind jetzt die Scaffolds, essbare Gerüste, die die Grundlage für die Kultivierung hochstrukturierter Fleischprodukte bilden.

Unsere „ProteinPURE Scaffolds“ haben im Nasszustand einen sehr hohen Proteinanteil von 20 bis 25 Prozent. Dies ist vergleichbar mit dem Proteinanteil, welcher von einem Stück Fleisch erwartet werden kann. Für die Anwendung in der zellulären Landwirtschaft ist dieses gute Nährstoffprofil sowie eine gute Textur zentral, denn das Scaffold stellt 50-90 Prozent des Endproduktes dar. Der Rest sind die Zellen, die auf dem Scaffold wachsen und für den authentischen Geschmack des kultivierten Produkts sorgen.

Fällt die Entscheidung, welches Stück Fleisch entstehen soll, also zum Beispiel Steak oder Kotelett, von Sehnen oder von Fett durchzogen, schon bei der Entnahme der Zellen?

Ganz so weit sind wir noch nicht. Was wir heute schon steuern können, ist die Tierart. Wenn wir Zellen von einer Kuh entnehmen, dann züchten wir auch Rindfleisch. Grundsätzlich kann auch die Gewebeart durch die isolierten Zelltypen kontrolliert werden. Dabei wird bereits heute zwischen Fett- und Muskelgewebe unterschieden. Das Startup Hoxton Farms zum Beispiel kultiviert sehr erfolgreich Fett.

Inwiefern haben Sie es bei der Herstellung von Geschmack und Textur leichter als die Hersteller pflanzlichen Fleischersatzes?

Wir machen sogenannte Hybrid-Produkte. Die Textur und das Nährstoffprofil kommen momentan hauptsächlich von der pflanzenbasierten Gerüststruktur, also von dem Scaffold. Zusatzstoffe verwenden wir zurzeit keine, da die Zellen für das Geschmackserlebnis verantwortlich sind.

Ihr Produkt, die Scaffolds, wird an Fleischkultivierer weitergegeben, die es dann in ihrem Edelstahltank (Bioreaktor) kultivieren. Wie funktioniert diese Zusammenarbeit genau?

Unsere Kunden sind in erster Linie Fleischkultivierer – also Unternehmen, welche den Fokus auf dem eigentlichen Kultivierungsschritt haben. Zurzeit testen Kultivierer weltweit unsere Scaffolds. Kooperationen im Ökosystem sind entscheidend, denn der gesamte Prozess von den einzelnen Rohmaterialien hin zu kultiviertem Fleisch ist komplex. Zwar kennen wir die Prozesse aus der Pharmaindustrie, allerdings gelten da andere Anforderungen. Deshalb baut sich rund um die zelluläre Landwirtschaft zurzeit eine Wertschöpfungskette parallel zur pharmazeutischen auf. Mit sallea tragen wir unseren Teil zu dieser Wertschöpfungskette bei.

Und was passiert dann konkret in den Edelstahltanks?

Diese großen Tanks sind sogenannte Bioreaktoren. Darin befindet sich eine Nährlösung, die alle Stoffe enthält, die Zellen zum Wachsen benötigen. Ein Rührer sorgt dafür, dass die Zellen gleichmäßig mit Nährstoffen versorgt werden. Zudem wird kontinuierlich Sauerstoff zugeführt. So können die Zellen wachsen und sich vermehren – ähnlich, wie sie sich auch in einem wachsenden Tier teilen. Zurzeit arbeiten wir an einer Weiterentwicklung des Bioreaktors, um unsere Scaffolds effizienter und kostengünstiger kultivieren zu können.

Wie lässt sich der Prozess bei den Fleischkultivierern hochskalieren? Kann man eine Aussage über Mengendimensionen treffen?

Derzeit können mit Zellkulturen nur dünne Fleischschichten erzeugt werden, sodass der Markt auf verarbeitete Produkte begrenzt ist. Mit sallea möchten wir diese Limitation aufheben. Unser Ziel ist es, nächstes Jahr erstmals Mengen von rund 0.1-0.5 kg am Stück zu kultivieren.

Wie lassen sich die Vorurteile und Ängste der Verbraucher abbauen? Was sind Ihre stärksten Argumente?

Ängste entstehen häufig aus Unwissen. Wir haben deshalb einen großen Fokus auf Öffentlichkeitsarbeit. Es ist uns ein grosses Anliegen, den zukünftigen Konsumenten transparent aufzuzeigen, wie kultiviertes Fleisch hergestellt wird, und welche Vor- und Nachteile dieser neue Prozess mit sich bringt.

Wie wird sich der Preis darstellen?

Um wirklich an die breite Bevölkerung zu gelangen, müssen wir Preisparität mit konventionellen Produkten erreichen. Das ist eine Herausforderung, ähnlich wie für pflanzenbasierte Produkte, denn tierische Produkte sind häufig staatlich subventioniert. Der Konsument sieht den subventionierten Preis und nicht die effektiven Herstellungskosten.

Wird es irgendwann eine Koexistenz geben aus konventioneller Herstellung, kultivierter und pflanzlichem Fleischersatz?

Absolut. Es ist vergleichbar mit den verschiedenen Methoden zur Stromgewinnung für die Energiewende. Da besteht auch nicht der Anspruch, dass eine Art der Stromerzeugung (z.B. Solarenergie) allein der richtige Weg ist. Vielmehr ist sie eine Kombination von verschiedenen Methoden, um Energie nachhaltiger herzustellen.

Auch für die Fleischproduktion braucht es verschiedene Ansätze, von rein pflanzlichen zu kultivierten Alternativen, aber selbstverständlich auch weiterhin innovative Wege in der konventionellen Herstellung.

Ist Ihr Start Up langfristig durchfinanziert oder müssen Sie immer noch kämpfen zwischendurch?

Für die Entwicklung eines derart neuen Produktes braucht es viel Kapital. Wir haben vergangenen September erfolgreich eine erste Finanzierungsrunde abgeschlossen, und werden die nächste Runde voraussichtlich Anfang Februar öffnen.

Redefine Bratwurst: 3D-Druck Firmenporträts

Schweiz – Berner Fachhochschule: Kindgerechte Ernährung im Krankenhaus

Die Berner Fachhochschule (BFH) untersuchte im Projekt 3D-Druckverfahren von Lebensmitteln den Einsatz additiver Fertigung zur Verbesserung der Ernährung von Kindern im Krankenhaus. Durch 3D-Druck lassen sich Mahlzeiten und Trinknahrung in ansprechenden Formen gestalten und individuell mit Mikro- und Makronährstoffen anreichern.

Erste Ergebnisse zeigen, dass 3D-gedruckte Snacks – etwa Pancakes in kindgerechten Formen wie Raketen oder Tannenbäumen – eine attraktive und nährstoffreiche Zwischenmahlzeit darstellen.

Israel – Aleph Farms: Weltmeister in kultivierten Steaks

Aleph Farms zählt zu den Pionieren der zellulären Landwirtschaft. Das israelische Unternehmen stellt echtes Fleisch aus tierischen Zellen her – ohne Tierhaltung oder Schlachtung. 2023 erhielt es die weltweit erste Zulassung für kultiviertes Rindfleisch und brachte unter dem Namen Aleph Cuts das erste kultivierte Steak auf den Markt. Ziel ist eine ressourcenschonende Fleischproduktion, ergänzt durch Projekte zu zellbasiertem Collagen und Weltraumernährung.

Israel – Steakholder Foods: Fleisch und Fisch aus dem 3D-Biodrucker

Das 2019 gegründete israelische Unternehmen entwickelt Fleisch- und Fischalternativen mittels 3D-Biodruck. Nach einer millionenschweren Vereinbarung mit einer Regierungsbehörde 2023 treibt Steakholder Foods die Kommerzialisierung seiner Technologie im Nahen Osten (u. a. Katar, Saudi-Arabien) voran und liefert 3D-Drucker sowie Bio-Tinten in die Golfstaaten. Das Geschäftsmodell zielt auf den B2B-Vertrieb der Drucktechnologie. Mit pflanzlichen Weißfisch-Alternativen und Lachs-Patties brachte das Unternehmen erstmals eigene Produkte in den Handel.

Israel – Redefine Meat: Das größte Ziel

Das 2018 in Rehovot, Israel, gegründete Unternehmen produziert pflanzliches Fleisch im 3D-Druckverfahren. Mit Düsen, die präzise Fett, Proteine und Flüssigkeiten auftragen, wird die Textur echten Fleisches täuschend echt nachgebildet. Nach Kooperationen mit Givaudan und groß angelegten Verkostungen expandierte Redefine Meat nach Europa. Heute beschäftigt das Unternehmen rund 150 Mitarbeitende und bietet Produkte wie „Redefine Bratwurst“ an. In Tel Aviv überzeugten die Gründer mit einem Food Truck: 90 Prozent der 600 Gäste hielten das Produkt für echtes Fleisch. Gemeinsam mit Fleischhändler Best Meister will Redefine Meat seine pflanzlichen Steaks nun landesweit in Restaurants bringen.

USA – Sugar Lab, Currant 3D: 3D-Süßwaren kommen nicht aus der Nische

Sugar Lab aus Kalifornien galt als erste „digitale Bäckerei der Welt“ und setzte Maßstäbe im 3D-Druck von Süßwaren. Currant 3D entwickelte und vermarktete die zugrunde liegende Drucktechnologie unabhängig weiter. Beide nutzten ein Binder-Jet-Verfahren, bei dem Zuckerschichten mit essbarem Bindemittel zu farbigen, komplexen Formen verbunden wurden. Trotz Innovationskraft scheiterte die Kommerzialisierung an hohen Kosten und fehlender Skalierbarkeit. Nach der Übernahme durch 3D Systems (2022) und einem späteren Rückkauf der Patente durch die Gründer wurden beide Marken Anfang 2025 eingestellt.