Lesedauer: 4 Minuten

Wozu brauchen wir Proteine? Tierisch, pflanzlich – auf den richtigen Mix kommt es an

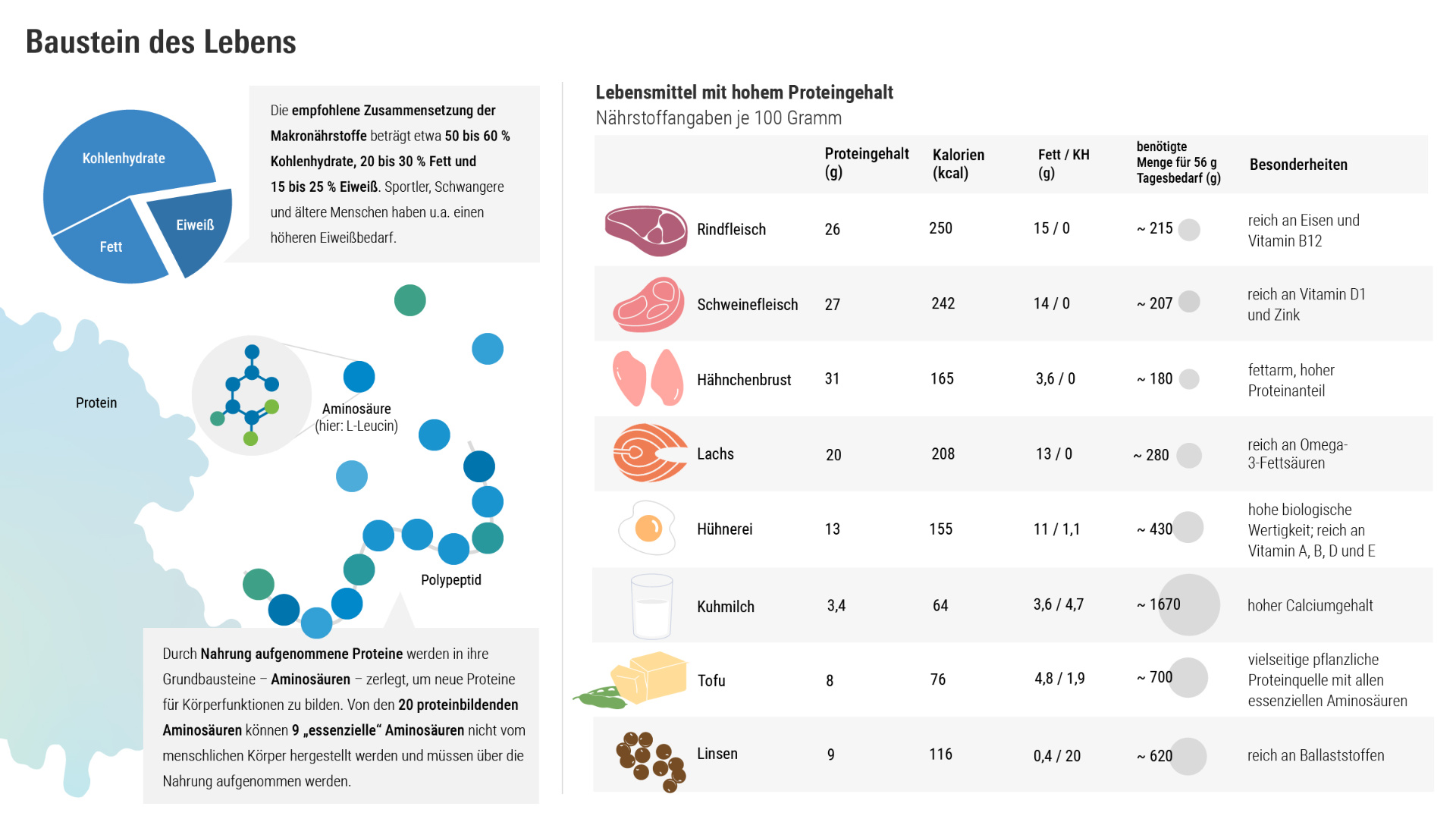

Ein Protein ist ein Makromolekül, das aus Aminosäuren besteht. Proteine, auch Eiweiß genannt, gehören neben Kohlenhydraten und Fetten zu den drei lebenswichtigen Hauptnährstoffen. Im Körper unterstützen sie den Aufbau von Muskeln, Haut, Haaren und anderen Geweben, ihre Enzyme beschleunigen chemische Reaktionen, über Hormone regulieren sie Körperprozesse. Sie bilden Antikörper, die Krankheitserreger bekämpfen, und transportieren mit Hämoglobin das Sauerstoff im Blut. Proteine werden durch die Nahrung aufgenommen und im Körper in Aminosäuren zerlegt, um neue Proteine zu bilden.

Nutzen und Verträglichkeit von Proteinen für den Menschen lassen sich an Kriterien wie Aminosäureprofil, biologischer Wertigkeit oder Verdaulichkeit festmachen. Als „vollständige Proteine“ werden jene Proteinquellen bezeichnet, die alle essenziellen Aminosäuren liefern. Proteine tierischen Ursprungs wie Fleisch, Fisch, Meeresfrüchte, Eier und Milchprodukte sind in der Regel vollständige Proteine. Doch auch einige pflanzliche Proteinquellen wie Sojaprodukte, Quinoa oder Chia-Samen enthalten alle lebenswichtigen Aminosäuren. Experten der DGE empfehlen, überwiegend pflanzliche Lebensmittel zu verzehren: „Tierische Produkte sollten diese ergänzen. Wenn beispielsweise Eier mit Kartoffeln, Fisch mit Bohnen oder Getreide mit Milch kombiniert werden, erhöht sich die biologische Wertigkeit.“

Woher kommen die Proteine? Fleisch, Milch, Fisch und Soja im Überblick

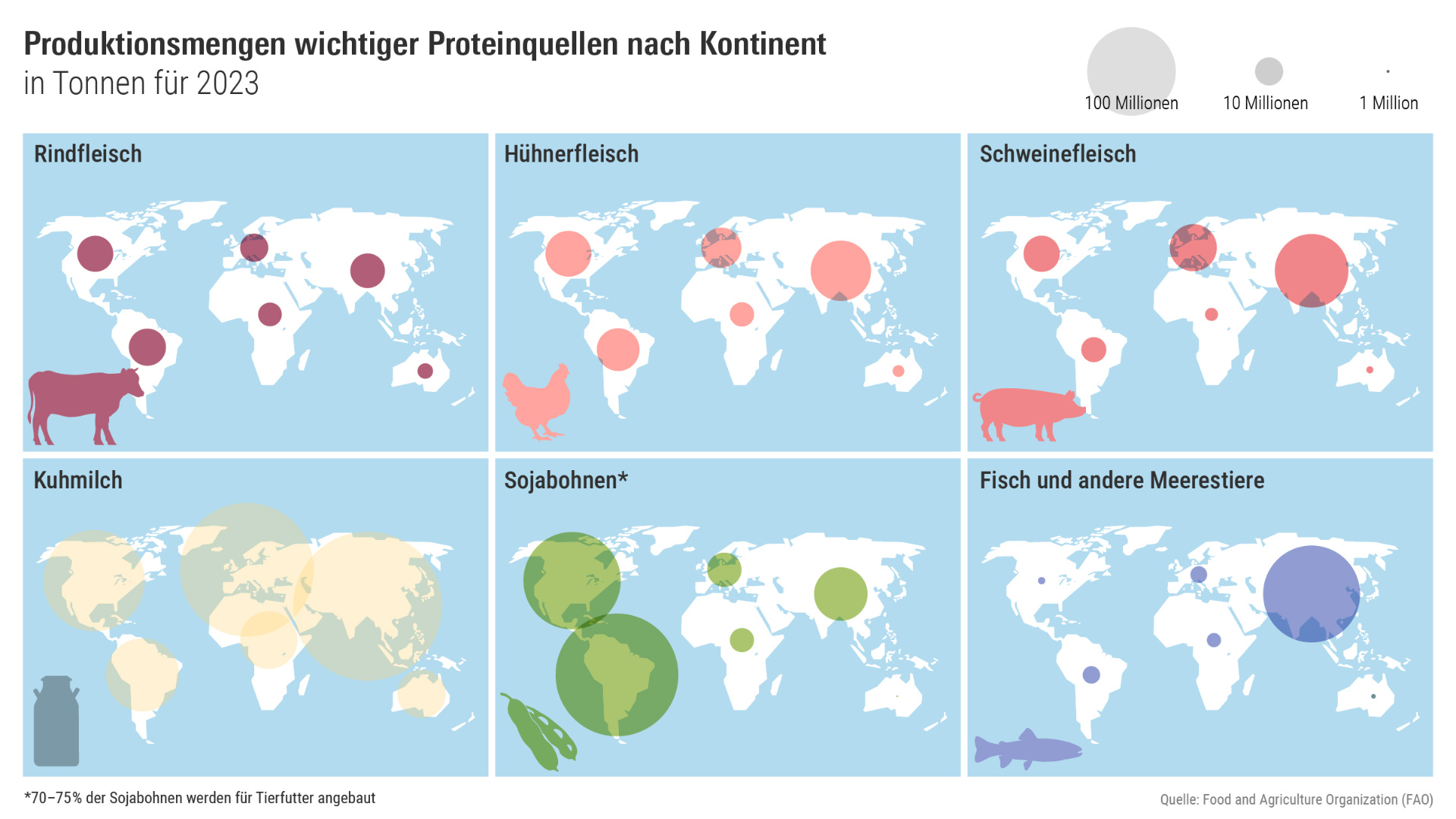

Betrachtet man die weltweite Proteinproduktion, liegt Fleisch bei den Proteinquellen ganz vorn. 2023 wurden weltweit etwa 320 Millionen Tonnen Rind-, Schweine- und Hühnerfleisch produziert. Während bei der Produktion von Rind- und Hühnerfleisch der amerikanische Doppelkontinent dominiert, wo die USA, gefolgt von Brasilien, der weltgrößte Produzent unter den Ländern sind, liegt China beim Schweinefleisch mit 58 Millionen Tonnen mit großem Abstand vorn: Die USA auf Platz 2 produzierten 2023 dagegen „nur“ 12 Millionen Tonnen. Warum ist Schweinefleisch in China so beliebt? Es ist seit Jahrhunderten fester Bestandteil der chinesischen Küche und ein traditionelles Symbol des Wohlstands, da es früher ein Luxusgut war. Mit dem steigenden Wohlstand in China und durch Eigenproduktion, stabile wie geringe Preise sowie leichte Verfügbarkeit kam es so zum Schweinefleisch-Boom. Deutschland, wo Schweinefleisch ebenfalls traditionell beliebt ist, belegte 2023 Platz fünf der Top-Produzenten mit 4 Millionen Tonnen im Jahr.

Fisch und andere Meerestiere sind besonders in der südostasiatischen Küche verankert, wo viele Länder Meeresküsten haben oder Inselstaaten sind. Das bevölkerungsreiche China ist auch hier der größte Produzent, gefolgt von Indonesien, dem größten Archipelstaat der Welt mit über 17.000 Inseln. Der überwiegende Teil der Fische und anderen Meerestiere wird heute nicht mehr gefangen, sondern in Aquakultur gezüchtet. Während das Fangvolumen aus der Fischerei seit Jahrzehnten weitgehend stabil blieb, wuchs die Aquakultur stetig. 2022 übertraf die Aquakultur mit 94 Millionen Tonnen erstmals die Fischerei (mit etwa 90 Millionen Tonnen) und stellte somit 51 Prozent der weltweiten Produktion aquatischer Tiere. Ihr Anteil an der direkten menschlichen Ernährung betrug sogar 57 Prozent.

Sojabohnen sind – neben Weizen – die wichtigste pflanzliche Proteinquelle. Hauptproduzent ist Brasilien mit 152 Millionen Tonnen im Jahr 2023, gefolgt von den USA und Argentinien. Soja ist aufgrund seiner guten Haltbarkeit und Transportfähigkeit in Form von Sojaschrot viel häufiger ein Exportprodukt als andere Proteinquellen. Soja findet zwar häufiger den Weg in den Futtertrog als auf den Teller, da es vor allem als proteinreiches Futtermittel genutzt wird. In Asien jedoch hat es in Form von Tofu bereits seit langem eine zentrale Rolle als direkte Proteinquelle für die menschliche Ernährung. In den letzten Jahrzehnten haben zudem Soja-basierte Fleischersatzprodukte zunehmend an Bedeutung gewonnen.

Und was ist mit der Kuhmilch? Mengenmäßig betrachtet ist Kuhmilch tatsächlich die weltweit größte Proteinquelle, wobei Europa und Asien die wichtigsten Produktionsregionen sind. Zwar hat Milch als Flüssigkeit pro Kilogramm einen deutlich geringeren Proteingehalt als andere Quellen, doch unterstreicht ihre enorme Verbreitung ihre zentrale Rolle für die Welternährung. Der größte Milchproduzent der Welt ist Indien, das für Asien den Ausschlag gibt. Schätzungsweise 127 Millionen Tonnen der 2023 etwa 780 Tonnen betragenden Weltproduktion der Kuhmilch stammten aus Indien. Dies geht auf die große Zahl von Kühen im Land zurück, die kulturell einen hohen Stellenwert haben, sowie auf staatliche Förderung wie die 1970 begonnene „Weiße Revolution“, dem weltweit größten Milchwirtschaftsentwicklungsprogramm. Zwar ist auch die indische Bevölkerung, wie in Asien generell verbreitet, überwiegend laktoseintolerant, doch viele Milchprodukte, die in Indien konsumiert werden, wie Joghurt, Buttermilch und Ghee, sind fermentiert oder anderweitig verarbeitet, wodurch ihr Laktosegehalt reduziert ist. Die Milchproduktion ist heute ein wichtiger Wirtschaftszweig in Indien, bietet Millionen von Menschen eine Einkommensquelle und trägt zur Ernährungssicherheit bei, insbesondere in ärmeren Regionen, wo andere Proteinquellen weniger verfügbar oder teurer sind.

Steuern wir auf einen „Protein-Gap“ zu?

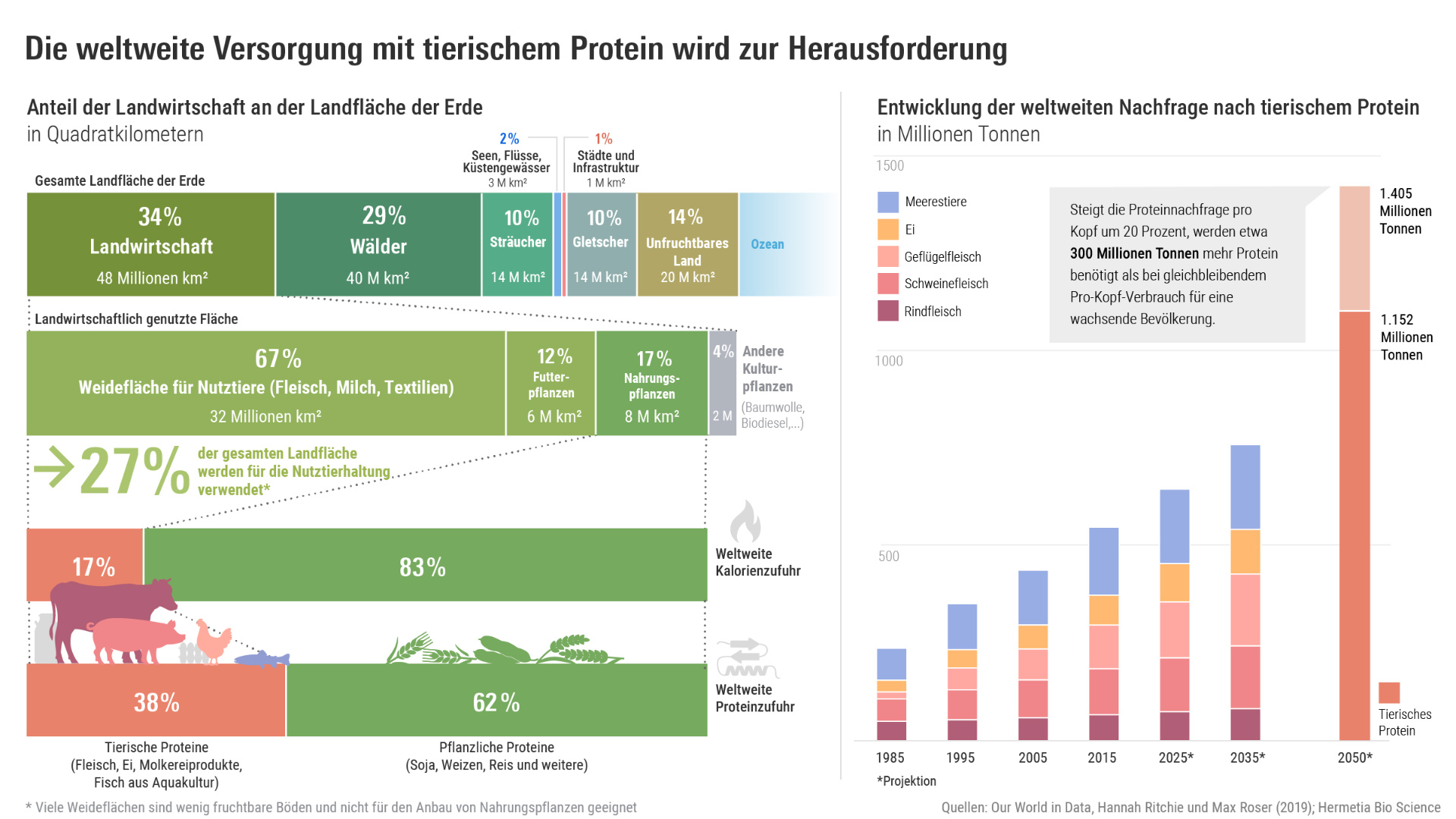

Der „Protein-Gap“ bezeichnet die Lücke zwischen der aktuellen weltweiten Proteinproduktion und dem zukünftigen Bedarf an Proteinen, der durch das Bevölkerungswachstum und veränderte Ernährungsgewohnheiten ansteigt. In vielen Schwellenländern wie China, Indien, Brasilien, Indonesien und Vietnam steigt das durchschnittliche Einkommen, was oft zu einer stärkeren Nachfrage nach tierischen Proteinen führt. Die Lücke entsteht, weil herkömmliche Methoden zur Proteinproduktion, wie Landwirtschaft in Monokultur oder konventionelle Tierhaltung, nicht effektiv genug sind, um den steigenden Bedarf zu decken, ohne die Umwelt erheblich zu belasten. Denn konventionelle Tierhaltung ist ressourcenintensiv: 27 Prozent der gesamten Landfläche der Erde werden Schätzungen der FAO zufolge für die Nutztierhaltung verwendet, rund 70 Prozent der weltweiten Süßwasserentnahmen für die Landwirtschaft insgesamt. Verdoppelt sich die Nachfrage nach tierischem Protein bis 2050, reichen die Ressourcen nicht aus. Zusätzlich trägt die Nutztierhaltung mit 14,5 Prozent erheblich zu den Treibhausgasemissionen bei. Um den Protein-Gap zu schließen, ist ein ganzheitlicher Ansatz in Bezug auf Anbau, Produktion und Ernährung erforderlich, der sowohl pflanzliche als auch tierische Proteinquellen einbezieht. Alternative Proteine können eine wichtige Rolle spielen, insbesondere in Kombination mit Maßnahmen wie der Verbesserung der landwirtschaftlichen Produktivität, der Förderung von nachhaltigen Anbaumethoden und der Aufklärung über ausgewogene Ernährung. Gleichzeitig sollten die traditionellen tierischen Proteine weiterhin Teil der Lösung sein, um den globalen Proteinbedarf zu decken.