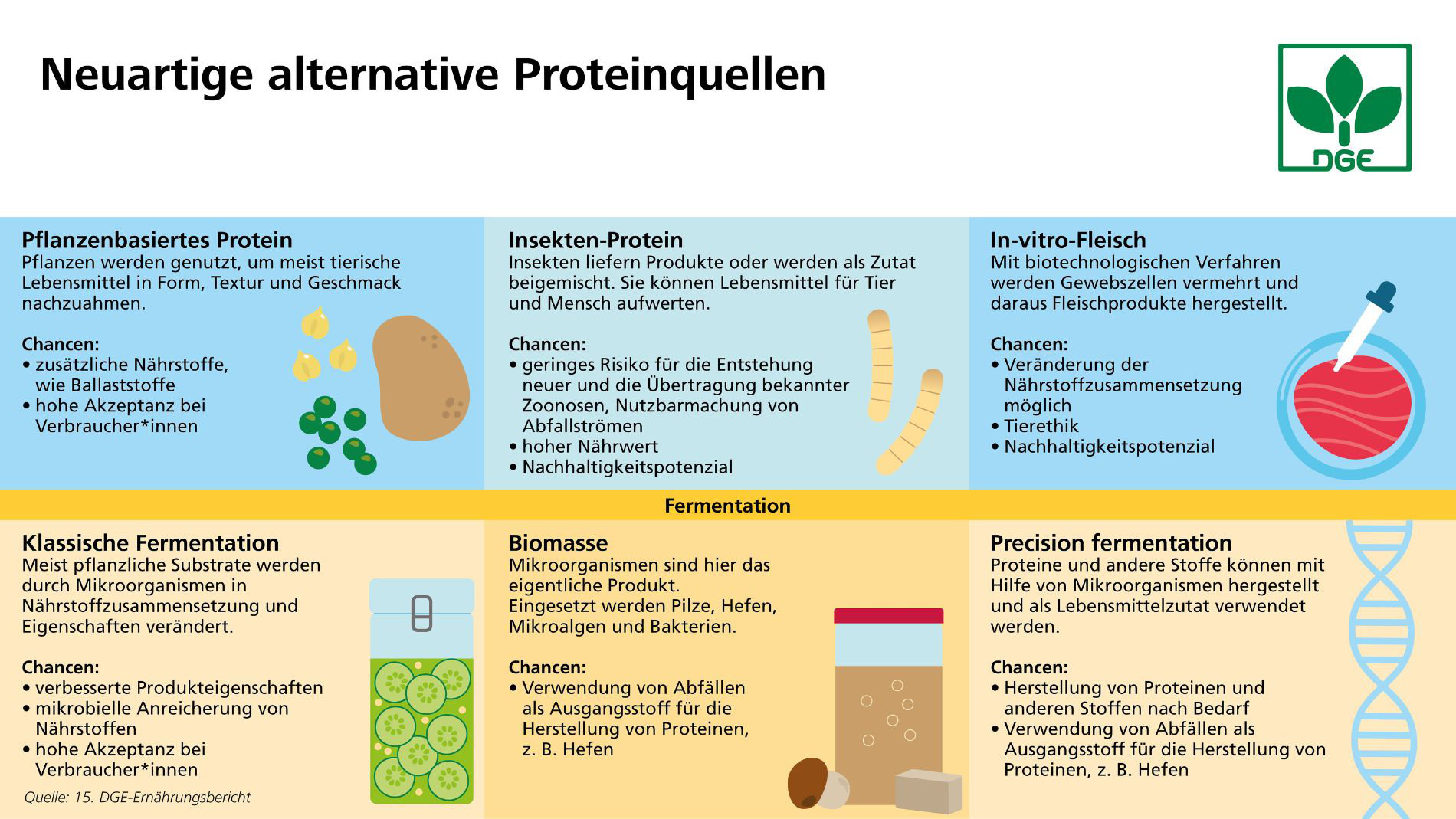

Abb.: Quelle DGE

- Grafik herunterladen (jpg, 361 KB)

Vielfältige Quellen – differenzierte Anforderungen

Pflanzenbasierte Produkte – etwa auf Basis von Soja, Erbsen oder Algen – sind etabliert, benötigen aber hinsichtlich Textur, Geschmack und Nährstoffprofil weitere Optimierung, insbesondere bei Joghurt-, Käse- und Fleischalternativen. Entscheidend ist eine gezielte Kombination pflanzlicher Proteine zur Sicherstellung essenzieller Aminosäuren und Mikronährstoffe.

Fermentationstechnologien im Aufschwung

Fermentation eröffnet neue Wege in der Proteinproduktion: klassische, Biomasse- und Precision-Fermentation verbessern nicht nur Geschmack und Bioverfügbarkeit, sondern senken auch den Bedarf an Zusatzstoffen. Besonders Precision-Fermentation ermöglicht die Herstellung spezifischer Proteinkomponenten und bietet industrielles Skalierungspotenzial. Die ökologische Vorteilhaftigkeit ist jedoch kontextabhängig und von Prozessdesigns abhängig.

Insekten und kultiviertes Fleisch – noch Nische, aber mit Perspektive

Insekten punkten mit hoher Proteindichte, Effizienz in der Aufzucht und gutem Nachhaltigkeitsprofil – allerdings bestehen Hürden bei Akzeptanz, Hygiene und Regulierung. In-vitro-Fleisch bietet langfristig Potenzial für Tierwohl und Ressourcenschonung, ist aktuell aber durch hohe Produktionskosten und regulatorische Vorgaben begrenzt.

Ernährung und Nachhaltigkeit im Zusammenspiel

Alternative Proteine unterscheiden sich deutlich in ihrer ernährungsphysiologischen Qualität. Während tierische Proteine eine hohe biologische Wertigkeit aufweisen, erfordern pflanzliche Alternativen eine gezielte Kombination und Anreicherung. Mikroalgen und Insekten bieten zusätzlich wertvolle Mikronährstoffe, bringen jedoch auch Herausforderungen wie Vitamin-B12-Mangel oder potenzielle Allergenität mit sich.

Aus Nachhaltigkeitssicht schneiden pflanzliche und mikrobielle Proteine meist besser ab als tierische, insbesondere wenn sie mit Nebenstromnutzung und erneuerbaren Energien kombiniert werden. Modellanalysen bestätigen: Alternative Proteine können einen entscheidenden Beitrag zur ökologischen Transformation des Ernährungssystems leisten – vorausgesetzt, Technologie, Akzeptanz und Regulierung entwickeln sich parallel weiter.

Hier geht es zum 15. DGE-ErnährungsberichtQuelle: DGE